日本のお酒

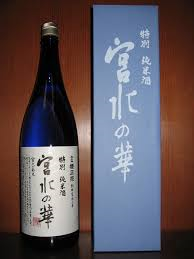

初期の江戸時代、摂泉十二郷(摂津十一郷と和泉の郷、今の大阪堺)から大消費地江戸へ酒を海上輸送することを下り酒と呼んでいました。さて、寛永2年(1625年)創醸し、享保2年(1717年)創業の櫻正宗酒造6代目山邑太左衛門は、西宮と魚崎(今の神戸市東灘区)で酒を醸造していました。双方で作る酒は、工程は全く同じなのに味は異なり、西の宮の方が良質な味でした。なぜか太左衛門は研究し、西宮にある梅の木蔵の「梅ノ木井戸」の水にあると結論しました。西の宮の水がやがて略されて、「宮水」と呼ばれるようになりました。以後、灘5郷の酒蔵は、宮水を使うようになりました。すると、灘は港に近く、また当時造船技術が進歩して樽廻船や千石船が多くなっていましたので、下り酒の殆どは灘5郷産となり、灘の生一本と言う言葉が生まれました。宮水の発見が近代日本酒産業の発展に導いたのです。宮水の華は6代目山邑太左衛門による発見以来、宮水を知り尽くした蔵元が醸した思い入れの特別純米酒です。やや辛口で、冷やでもぬる燗でも味わえます。伝統の味をお楽しみください。

初期の江戸時代、摂泉十二郷(摂津十一郷と和泉の郷、今の大阪堺)から大消費地江戸へ酒を海上輸送することを下り酒と呼んでいました。さて、寛永2年(1625年)創醸し、享保2年(1717年)創業の櫻正宗酒造6代目山邑太左衛門は、西宮と魚崎(今の神戸市東灘区)で酒を醸造していました。双方で作る酒は、工程は全く同じなのに味は異なり、西の宮の方が良質な味でした。なぜか太左衛門は研究し、西宮にある梅の木蔵の「梅ノ木井戸」の水にあると結論しました。西の宮の水がやがて略されて、「宮水」と呼ばれるようになりました。以後、灘5郷の酒蔵は、宮水を使うようになりました。すると、灘は港に近く、また当時造船技術が進歩して樽廻船や千石船が多くなっていましたので、下り酒の殆どは灘5郷産となり、灘の生一本と言う言葉が生まれました。宮水の発見が近代日本酒産業の発展に導いたのです。宮水の華は6代目山邑太左衛門による発見以来、宮水を知り尽くした蔵元が醸した思い入れの特別純米酒です。やや辛口で、冷やでもぬる燗でも味わえます。伝統の味をお楽しみください。

更新日時 : 2016年01月03日

カテゴリ : 日本のお酒

今を去る千有余年前、土佐国司の任を終えた紀貫之は帰洛の途上、蒼海と松原に舞う鶴の一群を眺め、次の歌を詠みました。

今を去る千有余年前、土佐国司の任を終えた紀貫之は帰洛の途上、蒼海と松原に舞う鶴の一群を眺め、次の歌を詠みました。

見渡せば 松のうれごと 棲む鶴は 千代のどちとぞ おもふべらなる (見渡すと、松のこずえごとに住む鶴は、それらの松を千年の友と思っているようだ)

歌人貫之は土佐国で愛娘を亡くしていました。その思いが土佐への慕情をたっぷり生み出しました。

この歌の吉兆鶴にちなむのが土佐鶴の酒銘です。土佐鶴酒造は全国新酒鑑評会で全国最多42回金賞受賞をしており味には定評のあるところですが、今回ご紹介したいお酒は定番土佐鶴本醸辛口です。醸造アルコールを加え本醸造仕立てです。従って冷やでも普通の温度でも美味しいのですが、45度から50度に燗を付けるとふっくらとした暖かさが増し、今のように寒い時期は最高です。日本酒度は+は辛さ-は甘さを示しますが、+10で相当に辛口です。また酸度は1.4ですから淡麗に仕上がっていますが、アルコールが15度以上16未満と通常の15度前後よりも少し高めですので意外とコクも感ぜられます。土佐風の鰹のタタキだと相性も抜群でしょうが、和風料理一般なんでもOK。一度お楽しみ下さい。ファンになること請け合いです。

更新日時 : 2015年12月29日

カテゴリ : 日本のお酒