日本のお酒

九州の「穀倉地帯」筑後平野を貫く、九州一の大河筑後川の下流、福岡県三潴郡(みづまぐん)城

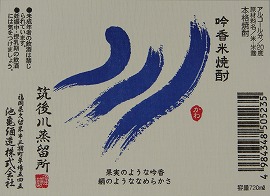

九州の「穀倉地帯」筑後平野を貫く、九州一の大河筑後川の下流、福岡県三潴郡(みづまぐん)城 島郷にて、明治8年池亀酒造は創業しました。高精白の丸米を使用し、まるで吟醸酒を造るように丁寧に手間をかけて仕込んだ米焼酎が吟香焼酎川(かわ)です。花のような香りと、淡雪のようにふわりと柔らかな口当たりが特徴です。 すきとおった素直な米の旨みは一膳のご飯のごとく、すき焼き、 味噌・醤油の煮込み料理や、野菜料理との相性がいい米焼酎です。ロック、水割り、ともにおすすめです。アルコール度数20度ですから、お酒に弱い方にもおすすめです。池亀の蔵の前を流れる、筑後川をイメージした吟香米焼酎川をよろしく!

島郷にて、明治8年池亀酒造は創業しました。高精白の丸米を使用し、まるで吟醸酒を造るように丁寧に手間をかけて仕込んだ米焼酎が吟香焼酎川(かわ)です。花のような香りと、淡雪のようにふわりと柔らかな口当たりが特徴です。 すきとおった素直な米の旨みは一膳のご飯のごとく、すき焼き、 味噌・醤油の煮込み料理や、野菜料理との相性がいい米焼酎です。ロック、水割り、ともにおすすめです。アルコール度数20度ですから、お酒に弱い方にもおすすめです。池亀の蔵の前を流れる、筑後川をイメージした吟香米焼酎川をよろしく!

更新日時 : 2017年04月07日

カテゴリ : 日本のお酒

明治時代に和歌山県の旧・上南部村(現・みなべ町)で高田貞楠(さだぐす)が果実の大きい梅を見つけ、高田梅と名付けて栽培し始めました。1950年に「梅優良母樹種選定会」が発足し、5年にわたる調査の結果、37種の候補から高田梅を最優良品種と認定しました。調査に尽力したのが南部高校の教諭竹中勝太郎(調査委員長、後南部川村教育長)であったことから、高田の「高」と「南高」をとって南高梅(なんこうばい)と名付けられ現在に至ります。この南高梅が和歌山県を梅国内生産量6割に導きます。この紀州和歌山県産の南高梅を原料にした梅酒と国産の緑茶を使用して造った健康志向の梅酒が紀州緑茶梅酒です。緑茶は、タンニンやカテキンを多く含むため、健康志向の方にぴったりです。 緑茶の爽やかな渋みと梅酒独特の甘み、それに南高梅の酸味とが絶妙にバランスのとれた梅酒です。 すっきりと飲みやすく、お料理との相性が抜群の味わいに仕上がっています。一度はお楽しみください。

明治時代に和歌山県の旧・上南部村(現・みなべ町)で高田貞楠(さだぐす)が果実の大きい梅を見つけ、高田梅と名付けて栽培し始めました。1950年に「梅優良母樹種選定会」が発足し、5年にわたる調査の結果、37種の候補から高田梅を最優良品種と認定しました。調査に尽力したのが南部高校の教諭竹中勝太郎(調査委員長、後南部川村教育長)であったことから、高田の「高」と「南高」をとって南高梅(なんこうばい)と名付けられ現在に至ります。この南高梅が和歌山県を梅国内生産量6割に導きます。この紀州和歌山県産の南高梅を原料にした梅酒と国産の緑茶を使用して造った健康志向の梅酒が紀州緑茶梅酒です。緑茶は、タンニンやカテキンを多く含むため、健康志向の方にぴったりです。 緑茶の爽やかな渋みと梅酒独特の甘み、それに南高梅の酸味とが絶妙にバランスのとれた梅酒です。 すっきりと飲みやすく、お料理との相性が抜群の味わいに仕上がっています。一度はお楽しみください。

更新日時 : 2017年03月24日

カテゴリ : 日本のお酒

芋焼酎と言えば、ついこの前まで全国的には白波でした。鹿児島県枕崎の薩摩酒造は、昭和51年に東京営業所を開設し、全国展開を始めたからです。さて、その薩摩酒造が、明治期までの焼酎製造法を当時の文献をもとに再現して製造した焼酎があります。明治の正中です。黒麹でも、白麹でもなく、黄麹を使い、どんぶり仕込みで仕込んだ、濃密な香りとほんのり酸味のある骨太な味わいが特徴です。なお、密閉度を高くするため、機械式栓瓶を使っていますので、http://youtu.be/3AqoqxlG83M を参考にあけてください。

芋焼酎と言えば、ついこの前まで全国的には白波でした。鹿児島県枕崎の薩摩酒造は、昭和51年に東京営業所を開設し、全国展開を始めたからです。さて、その薩摩酒造が、明治期までの焼酎製造法を当時の文献をもとに再現して製造した焼酎があります。明治の正中です。黒麹でも、白麹でもなく、黄麹を使い、どんぶり仕込みで仕込んだ、濃密な香りとほんのり酸味のある骨太な味わいが特徴です。なお、密閉度を高くするため、機械式栓瓶を使っていますので、http://youtu.be/3AqoqxlG83M を参考にあけてください。

更新日時 : 2017年03月10日

カテゴリ : 日本のお酒