日本のお酒

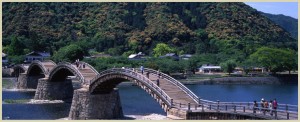

岩国(山口県)の領主吉川氏は代々岩国城と城下町をつなぐ橋が、錦川の洪水により流失することが悩みの種でした。3代目藩主吉川広嘉は錦川の川幅が200メートルもあるため、それに耐えうる堅固な橋づくりを模索しました。明の帰化僧である独立性易から、杭州の西湖には島づたいに架けられた6連のアーチ橋があることを知りました。そこで、アーチ間の橋台を石垣で強固にすることで、洪水に耐えられるという基本構想に至りました。延宝元年(1673年)、児玉九郎右衛門の設計により5連のアーチ橋の錦帯橋が完成しました。それ以来、「山は富士、滝は那智、橋は錦帯橋」とうたわれている芸術的建造物が錦帯橋です。明治4年(1871年)錦川の伏流軟水に恵まれたこの地に、五連の反り橋錦帯橋の優美さを願い、心と心の懸け橋にとの思いを込めて、五橋が蔵を構えました。五橋純米酒は、五橋契約栽培の山田錦と錦川伏流軟水(硬度100以下が軟水のところ1.5ですから超軟水と言えます)を原料にしていますので、薫り高く細かな酒質になっています。山口県出身の大津杜氏が山口県の気候風土をもとに造る、米と水と人が三位一体になったお酒でもあります。五橋純米酒は、ふっくらとした甘みと若干の落ち着きを与える酸味がバランスよく調和しています。また、なめらかで柔らかな旨みが余韻に残ります。派手なお酒ではありませんが、大変やすらぐ、いつも飲みたいお酒と言えましょう。

岩国(山口県)の領主吉川氏は代々岩国城と城下町をつなぐ橋が、錦川の洪水により流失することが悩みの種でした。3代目藩主吉川広嘉は錦川の川幅が200メートルもあるため、それに耐えうる堅固な橋づくりを模索しました。明の帰化僧である独立性易から、杭州の西湖には島づたいに架けられた6連のアーチ橋があることを知りました。そこで、アーチ間の橋台を石垣で強固にすることで、洪水に耐えられるという基本構想に至りました。延宝元年(1673年)、児玉九郎右衛門の設計により5連のアーチ橋の錦帯橋が完成しました。それ以来、「山は富士、滝は那智、橋は錦帯橋」とうたわれている芸術的建造物が錦帯橋です。明治4年(1871年)錦川の伏流軟水に恵まれたこの地に、五連の反り橋錦帯橋の優美さを願い、心と心の懸け橋にとの思いを込めて、五橋が蔵を構えました。五橋純米酒は、五橋契約栽培の山田錦と錦川伏流軟水(硬度100以下が軟水のところ1.5ですから超軟水と言えます)を原料にしていますので、薫り高く細かな酒質になっています。山口県出身の大津杜氏が山口県の気候風土をもとに造る、米と水と人が三位一体になったお酒でもあります。五橋純米酒は、ふっくらとした甘みと若干の落ち着きを与える酸味がバランスよく調和しています。また、なめらかで柔らかな旨みが余韻に残ります。派手なお酒ではありませんが、大変やすらぐ、いつも飲みたいお酒と言えましょう。

更新日時 : 2016年04月09日

カテゴリ : 日本のお酒

1609年に奄美の島々は薩摩の直轄地になりますが、その14年後に焼酎の貢納を命じる文書が残っているそうです。しかし、黒糖は薩摩藩の専売で、庶民は扱えませんでした。明治時代になると泡盛の製法が沖縄から奄美に伝えられました。そして、第2次世界大戦後の米軍統治下では、不足する米の替わりに黒糖を溶かし入れるようになり、現在に至る黒糖焼酎が完成しました。昭和28年12月、奄美群島が日本に復帰するときに、酒税法の特例通達で黒糖を使っての製造が、奄美群島に限り認められました。サトウキビを生成した黒糖を主原料にした黒糖焼酎は、奄美の島人から「稀の酒」と称されています。さて、奄美大島の町田酒造は、黒糖焼酎で初めて減圧蒸留によって里の曙を生産しました。すべての工程をコンピュータ制御して品質を安定させ、減圧蒸留によりクセのある匂いや雑味を取り除いて、飲みやすくマイルドな風味に仕上がっているのが里の曙です。独特の甘い香りを漂わせながらも、蒸留酒であるため糖分は全くゼロ。糖分や脂肪を含みませんので二日酔いもなく、快い酔い覚めをも約束してくれます。原料の黒糖はビタミンやミネラルを豊富に含むアルカリ性健康食品でもあります。亜熱帯の野性味と類稀なる奄美の文化が溶け合って、美酒に昇華した里の曙の一杯で、至福のひとときが始まります。

1609年に奄美の島々は薩摩の直轄地になりますが、その14年後に焼酎の貢納を命じる文書が残っているそうです。しかし、黒糖は薩摩藩の専売で、庶民は扱えませんでした。明治時代になると泡盛の製法が沖縄から奄美に伝えられました。そして、第2次世界大戦後の米軍統治下では、不足する米の替わりに黒糖を溶かし入れるようになり、現在に至る黒糖焼酎が完成しました。昭和28年12月、奄美群島が日本に復帰するときに、酒税法の特例通達で黒糖を使っての製造が、奄美群島に限り認められました。サトウキビを生成した黒糖を主原料にした黒糖焼酎は、奄美の島人から「稀の酒」と称されています。さて、奄美大島の町田酒造は、黒糖焼酎で初めて減圧蒸留によって里の曙を生産しました。すべての工程をコンピュータ制御して品質を安定させ、減圧蒸留によりクセのある匂いや雑味を取り除いて、飲みやすくマイルドな風味に仕上がっているのが里の曙です。独特の甘い香りを漂わせながらも、蒸留酒であるため糖分は全くゼロ。糖分や脂肪を含みませんので二日酔いもなく、快い酔い覚めをも約束してくれます。原料の黒糖はビタミンやミネラルを豊富に含むアルカリ性健康食品でもあります。亜熱帯の野性味と類稀なる奄美の文化が溶け合って、美酒に昇華した里の曙の一杯で、至福のひとときが始まります。

更新日時 : 2016年04月03日

カテゴリ : 日本のお酒

万延元年(1860年)創業の酔心山根本店3代目社長山根薫と横山大観との出会いは昭和初期のことです。酔心山根本店の東京販売店にいつも酒を買いに来られる上品な女性がおりました。どなただろうと店の者がお尋ねしたところ、横山大観の夫人だと言われます。その話を聞いた山根薫は、大観の自宅へ訪問し、酒造りのお話をしたところ、大観は『酒づくりも、絵をかくのも芸術だ』と大いに共鳴しました。感動した薫は、一生の飲み分を約束し、大観は酔心に毎年一枚ずつ作品を寄贈し、それが集まって大観記念館ができあがりました。さて、酔心純米吟醸酒は「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2015」メイン部門金賞、また2014年秋季全国酒類コンクールで第1位を受賞したお酒です。軟水と、60%まで磨き上げた白米を合わせて丹念に醸すことで生まれた上品でキメ細かな味吟醸です。落ち着いてお酒と料理を楽しむ日にお勧めです。

万延元年(1860年)創業の酔心山根本店3代目社長山根薫と横山大観との出会いは昭和初期のことです。酔心山根本店の東京販売店にいつも酒を買いに来られる上品な女性がおりました。どなただろうと店の者がお尋ねしたところ、横山大観の夫人だと言われます。その話を聞いた山根薫は、大観の自宅へ訪問し、酒造りのお話をしたところ、大観は『酒づくりも、絵をかくのも芸術だ』と大いに共鳴しました。感動した薫は、一生の飲み分を約束し、大観は酔心に毎年一枚ずつ作品を寄贈し、それが集まって大観記念館ができあがりました。さて、酔心純米吟醸酒は「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2015」メイン部門金賞、また2014年秋季全国酒類コンクールで第1位を受賞したお酒です。軟水と、60%まで磨き上げた白米を合わせて丹念に醸すことで生まれた上品でキメ細かな味吟醸です。落ち着いてお酒と料理を楽しむ日にお勧めです。

更新日時 : 2016年03月14日

カテゴリ : 日本のお酒